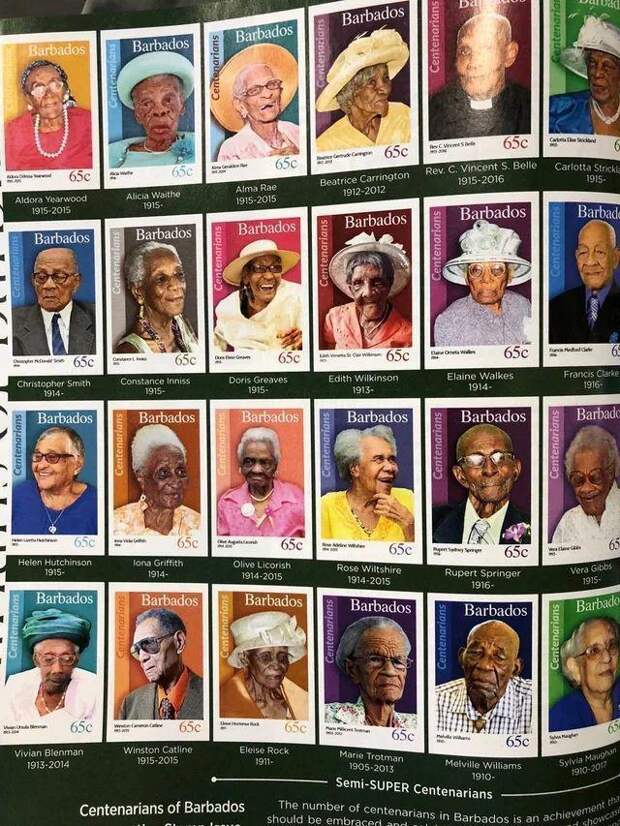

Если вы живёте на Барба́досе, то когда вам исполнится 100 лет, в вашу честь выпустят почтовую марку. К сожалению, у большинства здоровье в этом возрасте уже плохое. Однако хотели бы вы прожить 200 лет, причём не в инвалидной коляске и с деменцией, а с относительно крепким организмом, вполне способным на велосипедные прогулки и прочие маленькие радости жизни?

Есть и подвох. Эти 200 лет вам нужно будет прожить в 1980 году, в год Олимпиады в Москве. Правила такие: весь год вы живёте нормально, как обычный советский гражданин, а вечером 31 декабря 1980 года переноситесь под бой новогодних курантов в начало января… того же 1980 года. И так — примерно 200 раз (немного больше или меньше, как повезёт).

С одной стороны, 200 лет — это 200 лет, и нет особой разницы, когда конкретно вы их прожили — с 1800 по 2000, с 1850 по 2050 или с 1980 по 1980 годы. Собственно, многие ценят золотой век СССР не за сытость (которой тогда не было), а за стабильность. В предлагаемых условиях будет стабильность в кубе: всегда знаешь, кто генсек, с кем мы воюем и сколько стоит портвейн «Три топора». С бытовой точки зрения даже практичнее: циклов через 10 уже выяснишь наверняка, что можно вынести с завода, где сподручнее добыть дефицит, и кому из собутыльников лучше не рассказывать политических анекдотов.

С другой стороны, 1980-й год, пусть даже растянутый на два века — это всё ещё смертный приговор, так как он лишает подсудимого надежды на вечную жизнь.

Напомню, в былые тёмные времена народ надеялся на колдунов и алхимиков, которые варят тайную микстуру, бесконечно продлевающую человеческую жизнь. Дальше идея эликсира вечной молодости стала маргинальной, ребяческой: рациональный жизненный план заключался в том, чтобы отстрадать положенные десятилетия на грешной земле, а потом вечно жить на Небесах. В безбожный двадцатый век часть общества вернулась к первоначальному плану: колдуны сняли остроконечные шляпы, надели белые халаты и начали соблазнять красных вождей историями про омолаживающее переливание крови от студентов (пример).

Многие подумают так: пусть 200 лет в 1980 году — это больше, чем отведённые мне природой 80 лет, которые истекут в 2050 году, однако вдруг в 2040 году учёные синтезируют пилюли вечной молодости при помощи каких-нибудь квантовых нейросетей? (Ремарка: пока что технологии скорее сокращают нашу жизнь, заставляя тратить её на ёрзанье большим пальцем по экрану смартфона).

С третьей стороны, «год сурка», циклически прожитый 200 раз подряд, выглядит бессмысленным, даже несколько животным. Пожалуй, это не вполне верно, так как за 200 прожитых при Брежневе лет можно, например, написать 200 книг, разработать 200 компьютерных игр или собрать для потомства бесценную коллекцию воспоминаний тех, кто был жив ещё в 1980 году. Но всё же человеческие обычаи нелепы: один небольшой шаг в сторону, и вот их натужность уже бросается в глаза, после чего в голову лезет нехорошая мысль: а зачем вообще нужно жить 200 лет, и почему 200 лет — лучше, чем 100 лет или 50 лет?

На этом месте обычно говорят, что долго жить — плохая идея, потому что к старости человека одолевают болезни и печали. Тут можно поспорить. За последние две тысячи лет врачи мало продвинулись в продлении жизни, это верно: «Дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс 89:10). Однако врачи научились делать нашу жизнь гораздо более сносной. Из важного упомяну хотя бы стоматологию, позволяющую ложиться в гроб с идеально здоровыми зубами, и таблетки, дающие возможность пожилым людям быть бодрыми и не грустить.

Лично я согласен с коллегой Кримсональтером, который считает, что «в России надо жить долго». Однако это не значит, что мы с вами должны сходу отвергать предложение из начала статьи — прожить 200 лет в 1980 году. Два подхода к долголетию можно совместить.

Вообразите пациента, который спит по 16 часов в день. Допустим, ему 80 лет. По паспорту это честные 80 лет, при этом врачебный осмотр покажет, что организм уже порядком изношен. Однако по времени бодрствования мы имеем дело с сорокалетним: как если бы речь шла про обычного мужчину, который в 40 лет траванулся печеньем и провёл следующие 40 лет в бессознательной коме, покуда его организм естественным образом старел.

И наоборот — если наш герой вообще не спал, то его дни уплотнились, и за свои 80 лет он прожил реальные 120 лет. Вообще, если подумать, не спать — мечта для многих. Сейчас: проснулся, поел, доехал до работы, отработал 9–10 часов, потом домой, снова поел, принял душ, и вот остаётся буквально час-другой на себя, а у некоторых и этого часа нет. А если вообще не спать, то каждый день появятся дополнительные свободные 8 часов, которые можно занять… ну… просмотром сериалов, например.

К сожалению, в борьбе со сном учёные продвинулись не дальше, чем в вопросе продления жизни. Известны люди, которые вообще не спят — вьетнамец Тхай Нгок, например, который в 30 лет переболел каким-то особенным гриппом, после чего перестал спать. По ночам ему скучно, поэтому он берёт фонарь и идёт работать на поле. К сожалению, ни одна из подобных историй не выдерживает тщательной проверки: когда бригада учёных выезжает на место, неизменно оказывается, что испытуемый всё же спит.

Другой способ борьбы со сном один усатый экспериментатор применял во время Второй мировой, раздавая танкистам вещество, известное как «панцершоколад». Решение было временным: «танковый шоколад» позволял обходиться без сна всего лишь несколько суток, при этом у него были настолько серьёзные побочки, что сейчас он в большинстве стран мира запрещён.

Таким образом, коллеги, у современного человека остаётся только один способ надёжно увеличить число отведённых ему лет. Для этого надо растянуть сутки, вместив в них больше часов. Проще говоря, надо заниматься важными делами и не тратить время на военблогеров, рекламные смс и донатные чекрыжилки на смартфоне.

Тут нам пригодится тайм-менеджмент — почтенная и хорошо проработанная дисциплина, которая учит выжимать из времени максимум, то есть успевать сделать за неделю то, на что у неподготовленных людей уходит не меньше месяца. Дежурно напомню, что главный специалист по тайм-менеджменту в России — Глеб Архангельский, на посты которого я периодически ссылаюсь. Также ещё раз порекомендую книгу Даниила Гранина, «Эта странная жизнь». Книга 1974 года, в интернете можно найти без труда. Процитирую оттуда в качестве иллюстрации к сегодняшнему посту:

По мере изучения архива Любищева автор невольно оглядывался на себя — и убеждался, что жил он чуть ли не вдвое «меньше себя». Это было грустно. Тем более что автор до сих пор был доволен своей работоспособностью.

В чём другом, но в смысле занятости и поколение автора, да и следующие поколения не щадили себя. Днем — завод, вечером — институт; они — и заочники, и вечерники, и экстерны; они выкладывались честно, сполна.

Однако стоило автору безо всяких эмоций сравнить факты, и стало видно, насколько Любищев за те же годы и прочёл больше книг, чем автор, и чаще бывал в театре, и прослушал больше музыки, и больше написал, наработал. И при всём этом — насколько лучше он понимал и глубже осмысливал то, что происходило.

В этом смысле к Любищеву вполне можно отнести слова Альберта Камю: «Жить — это выяснять».

Перечитывая письма, заметки Любищева, автор понимал, как мало и лениво он, автор, думал. Понимал он, что добросовестно работать, с энтузиазмом работать — это ещё не значит умело работать. И что, может, хорошая система нужнее энтузиазма.

Но зато автор, возможно, где-то в другом выигрывал свое время, возможно, он зато больше развлекался, или предавался какому-то увлечению, или, наконец, больше бывал на природе?

Если бы! Легко доказать, что герой нашей повести и спал больше, и не позволял себе работать по ночам, и больше занимался спортом, а о пребывании на природе и говорить не приходится. Он наслаждался жизнью куда больше автора.

Так что никаких «зато» автор найти не может.

На крайний случай автор готов был бы всё свести к таланту Любищева и превосходству этого таланта. Увы, таланту добавочного времени не придается… Талант тут не поможет.

Скорей всего, тут сказывалась Система.

Скромная система учета времени стала Системой жизни. Согласно этой системе получалось, что у Любищева имелось вдвое больше времени. Откуда же он его брал? Вот в чем состояла загадка.

Волей-неволей автор призадумался над своими собственными отношениями со Временем. Куда оно пропадало? Исчезало — неизвестно куда, как будто автор жил меньше своего возраста. Есть закон сохранения энергии, закон сохранения массы — почему же нет закона сохранения времени? Почему оно могло бесследно выпадать из человеческой жизни?

Размышляя над этим упущением природы, автор почувствовал, что где-то оно, это сгинувшее Время, всё же существует — укором нам, нашей виной…

Свежие комментарии